백년전(百年前) 오늘 신문<28>

Newsroh=륜광輪光 newsroh@gmail.com

노승발검(怒蠅拔劍)이라는 한자성어가 있다. 성가시게 구는 파리를 보고 화가 나서 칼을 뺀다는 뜻으로, 사소한 일에 화를 내거나 또는 작은 일에 어울리지 않게 커다란 대책을 세움을 비유적으로 이르는 말이다. 승(蠅)은 파리의 한자어다.

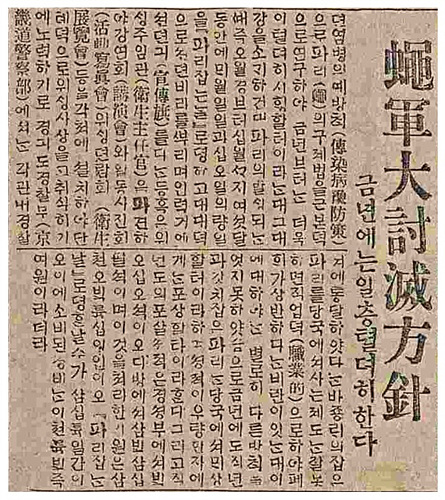

파리만 성가신게 아니다. 견문발검(見蚊拔劍)이 있으니 말이다. 문(蚊)은 바로 모기를 뜻한다. 파리든 모기든 참기 힘든 해충임엔 틀림 없지만 그렇다고 칼을 빼어들 일은 아니다. 지금으로부터 100년전인 1924년 4월 15일 매일신보는 ‘승군(蠅軍; 파리) 대토벌 방침’이라는 기사를 올렸다. 파리떼를 놀랍게도 군대에 비유했으니 파리 박멸(撲滅)의 전의가 어느 정도인지 짐작이 간다.

“5월경부터 10월까지 여섯 달 동안에 매월 1일과 15일의 양일을 『파리잡는 날』로 정하고 대대적으로 선전 삐라를 뿌리며 인력거에 선전기를 다는 등 혹은 위생 주임관을 파견하여 강연회와 활동사진회, 위생전람회 등을 각처에 설치하여 단체적으로 위생 사상을 고취시키기에 노력하기로 경기도 경찰부에서는 각 관내 경찰서에 통달하였다. 금년에도 작년과 같이 잡은 파리는 당국에서 매상(買上)할 터이라 하며, 성적이 우량한 자에게는 포상할 터이라 한다.”

파리를 많이 잡으면 상을 준다는데 대체 무슨 수로 순위를 가릴지 궁금하다. 설마하니 잡은 파리들을 일일이 셀리는 만무하고 무게를 다는걸까? 혹여 그안에 파리 아닌 다른 것을 넣으면 어찌 될까나.

같은 날 동아일보는 집을 잃는 미아(迷兒)들이 많이 발생한다며 ‘어린애들의 몸에 주소와 성명을 기록한 패(牌)를 채우라’는 기사를 게재했다. 4월 16일엔 경기도 안성군의 이정도(李貞道)여사가 민립대학 기성 운동을 위하여 작년 4월 1일부터 시작하여 조석(朝夕)으로 밥 지을 때마다 식구 수대로 한 사람에 대하여 쌀 한 숟가락씩을 떠 모은다는 미담을 실어 눈길을 끌었다.

“하루에 16숟가락씩 떠 모으니 1년 사이에 5,840숟가락이 되고 그밖에 손님이 잇을 때와 일꾼을 댈 때와 떡 만들 때 풀쌀 낼 때에는 번번히 떠 모아서 그것이 대략 500숟가락이 되어 두 가지를 합하면 6,340숟가락이 되었습니다. 쌀 한 되는 70숟가락이 되므로 1년 동안 모은 쌀이 대략 9말이 되었습니다..이것이 만약 전부 백미일 것 같으면 27원이 될 것입니다. 조선 민족 전체가 이와 같이 쌀을 모으면 민립대학 쯤은 용이하게 될 줄 압니다.”

그야말로 티끌모아 태산이다. 아카이빙 전문매체 근대뉴스(http://www.19c.co.kr/) 제공으로 백년전 기사를 소개한다.

☯ 승군(蠅軍; 파리) 대 토벌 방침 (1924.04.15.) 매일신보

금년에는 한층 철저히 한다

전염병의 예방책으로 파리의 구제법을 근본적으로 연구하여 금년부터는 더욱이 철저히 시행할 터이라는데, 그 대강을 소개하건대 파리의 발생되는 때 즉 5월경부터 10월까지 여섯 달 동안에 매월 1일과 15일의 양일을 『파리잡는 날』로 정하고 대대적으로 선전 삐라를 뿌리며 인력거에 선전기를 다는 등 혹은 위생 주임관을 파견하여 강연회와 활동사진회, 위생전람회 등을 각처에 설치하여 단체적으로 위생 사상을 고취시키기에 노력하기로 경기도 경찰부에서는 각 관내 경찰서에 통달하였다는 바, 종래의 잡은 파리를 당국에서 사는 제도는 잘못하면 직업적으로 하여 폐해가 상반(相反)한다는 비난이 있는데, 이에 대하여는 별로이 다른 방책을 얻지 못 하였으므로 금년에도 작년과 같이 잡은 파리는 당국에서 매상(買上)할 터이라 하며, 성적이 우량한 자에게는 포상할 터이라 한다. 그리고 작년도의 포살(捕殺) 성적은 경성부에서 155석(石)이요 지방에서 338석이며 이것을 처리한 이원(吏員)은 3,562명이요 『파리잡는 날』로 정한 날 수가 36일간이요 이에 소비된 경비는 2,600여 원이라더라.

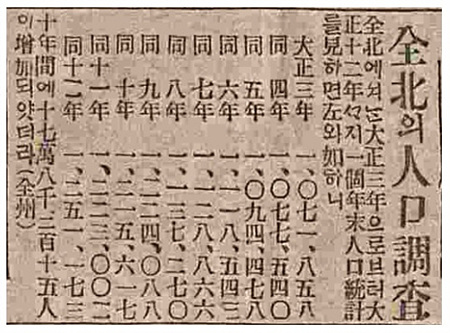

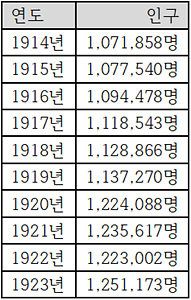

☯ 전라북도의 인구 조사 (1924.04.15.) 매일신보

전라북도에서는 1914년부터 1923년까지 1년 연말 인구 통계를 보면 아래와 같으니, 10년간에 178,215명이 증가되었더라. (전주)

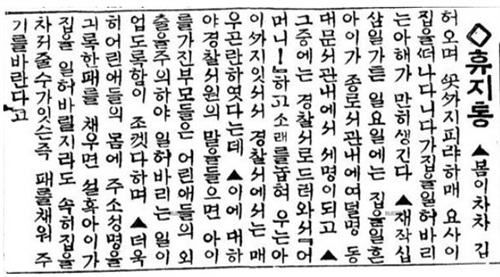

☯ 어린애들의 몸에 주소와 성명을 기록한 패(牌)를 (1924.04.15.) 동아일보

봄이 차차 깊어 오며 꽃까지 피려 함에 요사이 집을 떠나 다니다가 집을 잃어버리는 아이가 많이 생긴다. 그제 13일 같은 일요일에는 집을 잃은 아이가 종로 경찰서 관내에 8명, 동대문 경찰서 관내에서 3명이 되고, 그중에는 경찰서로 들어와서 “어머니!”하고 소리를 높여 우는 아기까지 있어서, 경찰서에서는 매우 곤란하였다는데 이에 대하여 경찰서원의 말을 들으면 아이를 가진 부모들은 어린애들의 외출을 주의하여 잃어버리는 일이 없도록 함이 좋겠다 하며, 더욱이 어린애들의 몸에 주소와 성명을 기록한 패(牌)를 채우면 설혹 아이가 집을 엃어버릴지라도 속히 집을 찾아줄 수가 있는 즉 패를 채워 주기를 바란다고.

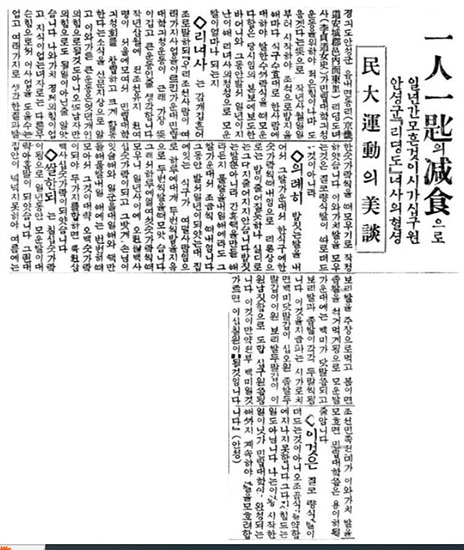

☯ 1인(人) 1시(匙)의 감식(減食)으로 19원 (1924.04.16.) 동아일보

1년간 모은 것이 시가 19원

안성군 이정도 여사의 혈성(血誠)

민립대학 운동의 미담(美談)

경기도 안성군 읍내면 동리 이정도(李貞道)여사가 민립대학 기성 운동을 위하여 적은 힘이나마 돕겠다는 뜻으로 작년 4월 1일부터 시작하여 조석(朝夕)으로 밥 지을 때마다 식구 수대로 한 사람에 대하여 쌀 한 숟가락씩을 떠 모은다 함은 당시 이미 보도한 바어니와, 그동안 벌서 1년이 지난 이때 이(李)여사의 정성으로 모은 쌀이 얼마나 되는지

◊ 이여사는 감개 깊은 어조로 말하되, “우리 조선 사람이 여러 가지 사업을 일으킨 가운데 민립대학 기성 운동이 근래 가장 뜻이 깊고 큰 운동인 줄 생각합니다. 작년 3월에 전조선 유지 천여 명이 서울에 모여서 민립대학 기성회를 창립하고 크게 활동한다는 소식을 신문지상으로 알고 이와 같은 큰 운동은 어떤 개인의 힘으로도 될 일이 아닌 줄 알았습니다. 나와 같이 경제의 힘이 없고 지식이 없는 여자로는 다른 무슨 힘으로써 이 사업을 도울 수는 없고 여러 가지로 생각한 결과 쌀 한 숟가락씩을 떠 모으기로 작정하였습니다. 이와 같이 쌀을 모우는 것은 결코 양식쌀이 따로 더 드는 것이 아니라

◊ 의레 밥짓는 쌀을 내어서 그 쌀 가운데서 한 식구에 한 숟가락씩 떠내므로 이론상으로는 밥이 줄어질 듯하나 실지로는 그다지 줄어지지 않습니다. 밥짓는 쌀뿐 아니라 간혹 떡을 만들 때라든지 풀쌀을 낼 때라도 그 쌀 가운데서 조금씩 떠냅니다. 그동안 벌써 1년이 되었는데 집에 있는 식구가 여덟 사람이므로 하루에 대개 두 번씩 밥을 지으므로 두 번씩 쌀을 떠 모았습니다. 그래서 하루에 16숟가락씩 떠 모으니 1년 사이에 5,840숟가락이 되고 그밖에 손님이 잇을 때와 일꾼을 댈 때와 떡 만들 때 풀쌀 낼 때에는 번번히 떠 모아서 그것이 대략 500숟가락이 되어 두 가지를 합하면 6,340숟가락이 되었습니다.

◊ 쌀 한 되는 70숟가락이 되므로 1년 동안 모은 쌀이 대략 9말이 되었습니다. 그런데 집안이 넉넉지 못하여 여름에는 보리쌀을 주로 먹고 봄이면 좁쌀을 섞어 먹게되므로 모은 쌀 가운데에는 백미가 5말쯤 되고 보리쌀과 좁쌀이 각각 2말씩 됩니다. 이것을 지금 파는 시가로 치면 백미 5말 값이 15원, 좁쌀 2말 값이 2원, 보리쌀 2말 값이 2원 남짓하므로 도합 19원쯤 됩니다. 이것이 만약 전부 백미일 것 같으면 27원이 될 것입니다. 조선 민족 전체가 이와 같이 쌀을 모으면 민립대학 쯤은 용이하게 될 줄 압니다.

◊ 이것은 결코 양식 쌀이 더 드는 것이 아니요 조금씩 절약함에 지나지 못 합니다. 그다지 힘드는 일도 아닙니다. 나는 이왕 시작한 일이니까 민립대학이 완성되는 때까지 계속하여 쌀을 모으려 합니다.” (안성)

글로벌웹진 NEWSROH www.newsroh.com