슬라브 마켓을 보고나서 며칠이 지났지만 착잡한 기분이 가시질 않아 포스팅을 미루었다.

내일은 스톤 타운을 떠나 섬 북쪽의 능귀로 간다.

개떡 같은 히스토리를 품고 가기보다는 풀어버리고 가는게 나을것 같다.

능귀에 가서는 다 잊고 에메랄드 빛 바다와 눈부신 백사장에 빠지고 싶다.

동 아프리카의 보석 잔지바르는 론리플래닛이 선정한 세계 최고 가성비 여행지 Top10에 선정된 섬이다.

중심지인 스톤 타운은 도시 전체가 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있다.

동시에 노예(奴隸) 시장과 무역으로 번성한 도시라는 오명(汚名)을 안고있다.

16세기 초에 포루투갈이 점령했다가 오만 그리고 다음은 영국이 지배했다.

노예 시장은 16세기 초 부터 1873년 까지 계속됐다.

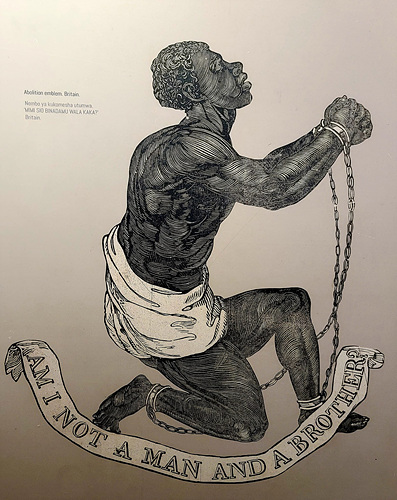

탐험가 리빙스톤의 호소로 영국 정부가 폐지했다.

그 자리에는 영국은 대성당을 지어 영국의 위업을 기렸다.

영국의 산업 혁명으로 노예 노동자들이 불필요해진 현실 상황도 작용했다.

물론 일시에 근절된게 아니다.

1900년 대 초까지 비밀리에 이어졌다.

400여년 동안 팔려나간 노예의 숫자는 60만~100만 명에 이를것으로 추산된다.

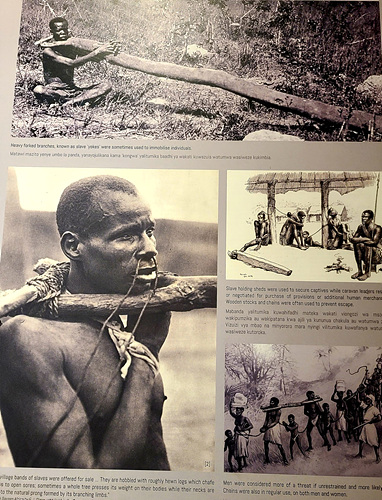

노예 사냥꾼들은 탄자니아에서 부터 콩고까지 진출하여 납치(拉致)와 약탈(掠奪)을 저질렀다.

플랜테이션 노동과 코끼리 사냥을 통한 상아 수집 그리고 도시 건축 노동 등을 위해 팔려 나갔다.

노예로 판매되기 전에 슬라브 마켓의 좁은 지하 방에 50명~70명씩 쇠사슬로 묶어 가두어 두었다.

아이러니 하게도 노예 무역의 중심지가 노예 해방의 본거지가 된게 그나마 다행이다.

1963년 영국의 보호령이 종식 되었다.

왕정 체제였으나 독립과 거의 동시에 공산 혁명이 일어나 분노의 한풀이 대잔치를 벌였다.

영국인, 인도인, 페르시아인, 부자 아프리카인들이 죽거나 재산을 뺏기고 도망쳐야 했다.

영국 식민지 총독부 관리로 근무했던 인도계인 프레디 머큐리의 부친과 가족도 빈털털이가 되어 겨우 목숨만 건져 영국으로 건너갔다.

다행히도 이제 잔지바르는 흑역사를 걷어내고 세계적인 휴양지로 자리 잡았다.

슬프고 아픈 역사는 결코 잊어서는 안된다.

다시는 이런 흑역사가 되풀이 되지 않기를 간절히 빈다.

글로벌웹진 NEWSROH 칼럼 ‘안정훈의 세상사는 이야기’

http://newsroh.com/bbs/board.php?bo_table=anjh